※本記事には柔道の解説文中に一部広告文を掲載しています。

日本発祥の柔道は今世界中で大人気ですね。

オリンピック始め数多くの世界大会でも、柔道は各国で注目されています。

このように人気を集める柔道の魅力とは何でしょう?

そして「誰よりも柔道で強くなりたい!」と願う人も多いようです。

ここではより強くなるための柔道の練習方法や、トレーニング法をお伝えします。

柔道の魅力とは?

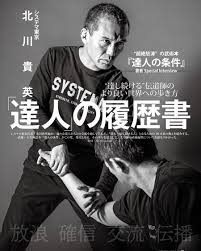

柔道は対戦相手と組み合い、技をかけあう格闘技です。

技には投げ技もあれば寝技もあります。

柔道の魅力は練習や試合を通して心身を充実させ、自立した精神と強靭な体力を作り上げることです。

柔道を始める人は「体力作り」「精神修養」「人より強くなりたい」そして「健康的なダイエット」

こういった目的で柔道を練習する人が多いようです。

柔道上達革命【体が小さい、力が弱い子供でも勝てる上達法】オンライン版

柔道の特徴

柔道は嘉納治五郎氏が、日本古来の武術である「柔術」から生みだしたものです。

当時は「柔よく剛を制す」と言って、小さな体形の人が大きな人間に相対し、

掛けられた技を応用して逆に投げ返すという格闘技でした。

柔術から柔道に生まれ変わるその過程で、危険性などから消えていった技もあれば、

新たに誕生した技もあります。

では以下、柔道の特徴をいくつかお伝えします。

柔道上達革命【体が小さい、力が弱い子供でも勝てる上達法】オンライン版

1.武道の精神性について

柔道の試合を見ている人ならおわかりでしょうが、柔道のルールの一つに「指導」があります。

たとえば掴んではいけない部位を掴んだり、試合中に自分から場外に出るなど、

明らかな反則行為には審判よりこの「指導」が入り減点対象になります。

また、試合に臨む姿勢として積極的に攻めない場合には「消極的な柔道」が入ります。

あるいは無理な体勢から強引に技を掛け、技を掛けたふりをするいわゆる「掛け逃げ」も、

指導が入るケースの一つです。

つまり相手を敬い正々堂々と対戦することが、柔道の精神と言えます。

柔道上達革命【体が小さい、力が弱い子供でも勝てる上達法】オンライン版

2.全身で闘うスポーツ

柔道は団体戦もありますが、原則個人競技です。

自分1人だけで相手と対戦しなければならないわけです。

つまり、いざ試合場に立てば頼れるものは自分だけという現実が待っています。

柔道は柔道着だけを身にまとい、道具など一切使用せず対戦するスポーツです。

グラブもはめなければシューズを履くこともありません。

つまり素手と裸足で闘うわけですから、まさに体と体のぶつかり合いのスポーツです。

そして自分の手や足など全身を自分の思い通りに動かし、

投げ技と寝技を相手に掛け続け、その結果で勝敗が決まるわけです。

3.柔道は体格差の関係ないスポーツ

ご存じの通り柔道は体重階級制のスポーツです。

男子は60kg以下から、女子は48kg以下から体重別で闘うわけです。

もちろん身長差はありますが、それでも自分の体格と同等の選手と闘うわけですから、

場合によっては自分である程度、階級を選ぶことができます。

もちろん減量の必要性が出てきますが(場合によっては増量も)

柔道の試合を見ていますと、軽量級と重量級では動くスピードが全くと言っていいほど違います。

軽量級なら機敏な動きで技を掛け合っていますし、

重量級なら重い動きで大きな体をぶつけあっています。

つまり柔道は自分の体形と体重次第で、自分に適した階級で闘うことができるスポーツということです。

柔道上達革命【体が小さい、力が弱い子供でも勝てる上達法】オンライン版

柔道の基本練習とトレーニング方法

ではここから柔道の基本練習方法の内容をお伝えします。

柔道の練習はいきなり相手を組み合って闘うわけではありません。

その前にしっかりと予備運動などで、基本的な練習を行うことが大事です。

怪我だけはしないように練習することを心がけましょう。

【準備運動と受け身練習】

どんなスポーツでも準備運動が欠かせませんが、柔道も例外ではありません。

特に柔道は格闘技の一つですから、怪我防止のためには念入りに準備運動をすることが重要です。

柔道の準備運動は、筋肉をほぐすストレッチから始めます。

上半身は首回りから下半身は足首まで全身をストレッチすることが重要です。

また体が柔らかければ、使える技のバリエーションも広がります。

相撲もそうですが180度の開脚が出来れば万全です。

また柔道は相手の柔道着をしっかり掴む必要性があるので指先もよく使います。

手の準備運動をする場合、手首や腕だけではなく指の1本1本までよくマッサージを行うのがベストです。

柔道の受け身練習は、相手に投げられた場合怪我を防ぐためにも必須の練習です。

受け身は体の回転が重要で前転や後転など、畳の上で何度も正しく回転運動することが重要です。

柔道上達革命【体が小さい、力が弱い子供でも勝てる上達法】オンライン版

【かかり練習】

かかり練習は「打ち込み」とも呼ばれています。

柔道のさまざまな技を覚えるための基本的な練習として、

かかり練習は大変重要な練習方法の一つです。

一つの技を掛ける手順を一通り理解した上で、そのタイミングや体の使い方習得するのです。

それを理解した上で、かかり練習相手に一つの技を繰り返し連続して練習することが重要です。

かかり練習のやり方は、固定姿勢で行う場合と移動しながら行う場合の2つあります。

同じ体勢や動きから始めて、慣れてきたら次第に動く範囲を広げます。

最終的にはどの体勢においても技を掛けられるように練習します。

柔道上達革命【体が小さい、力が弱い子供でも勝てる上達法】オンライン版

約束練習

約束練習とは、かかり練習で技の基本を身に付けた上で行う練習です。

練習相手と決めた条件のもとで技を掛けていきます。

約束練習の重要点は、技の正しい掛け方や事前の姿勢を十分意識した上で、

実際に相手が動き回る状況で技の掛け方やタイミングなどを身につけることです。

約束練習のやり方は何通りかあり、「一方が複数回投げ続ける」「交互に投げ合う」

あるいは、「この二つの約束事を交互に繰り返す」など、お互いの練習の目的に応じて決めて行います。

実際の試合と違い、相手の動きが分かった上での技を掛ける練習ですから、

約束練習の目的は正確にいろいろな技を習得することです。

自由練習

自由練習とは「乱取り」とも言います。

よく耳にする乱取り」は、試合形式で実際に相手と組みあう練習です。

かかり練習と約束練習で練習し習得した技を、実戦で掛けることで確かなものにします。

技を掛けるタイミングやその前の体勢と体さばきを、いろいろなパターンで覚えていくことが重要です。

反面相手の技をどのようにして掛からないようにするか?も肝要です。

なお実戦形式とはいえ、試合ではないですから勝敗にこだわらずに、

技を正確に掛けることを目的にしてください。

乱取りのコツは、正しい体勢を保つことと、変に力まないことです。

どのような場面でも、技を正しく掛ける点に重きを置いて技を会得することです。

また、乱取りでは(特に初心者)安全を第一に考え、無理して怪我をしないように注意してください。

大切な点として、乱取りで投げたり投げられたりしながら、基本を重視すること。

そして技の精度を高められるように、経験を重ねることが重要です。

柔道上達革命【体が小さい、力が弱い子供でも勝てる上達法】オンライン版

寝技練習

「寝技練習」は、これまでの立ち技練習と違いどちらか一方の相手が下になり、

寝転がった状態で攻防する練習で「固め技」(かためわざ)とも言います。

寝技は「抑え技」「締め技」「関節技」の3つに分けられます。

なお寝技練習では技を掛ける練習だけでなく、寝技を掛けられた場合に、

逃げる方法も練習することが大事です。

ご存じのように寝技は掛けられてから20秒で「技あり」が取られ、

30秒で「一本」となります。

よって時間内に寝技から逃げることを意識することが重要です。

なお寝技のなかには危険度が高い技もあるため、怪我につながらないことが一番大事です。

そのためにもしっかりと練習し、正しく技を習得することが肝要です。

ちなみ寝技は、掛けた場合は体勢を維持するための持久力と筋力(特に腕力)が必要です。

力不足だと相手に簡単に逃げられてしまうからです。

寝技を掛けられた場合でも筋力が弱いと、逃げることはほぼ不可能になります。

腕の力を付けるためには、腕の力のみで床を這うように移動するトレーニングがベスト。

柔道の技の練習も大事ですが、日頃の筋トレや体力作りをしっかりと行うことが重要です。

柔道上達革命【体が小さい、力が弱い子供でも勝てる上達法】オンライン版

柔道が強くなるには

魅力の多い柔道ですが、柔道が強くなるにはやはり日頃のトレーニングが大切です。

無駄なく、根気よく、いろいろな練習に取り組むことが強くなるコツです。

しかし日頃の練習では、なかなか強くならない、という場合は何かしらの原因があるはずです。

一番い方法は「柔道が強い人から、練習方法などを学ぶ」ということ。

以下の「柔道上達革命」もお勧めの練習方法が多く紹介されています。

柔道上達革命【体が小さい、力が弱い子供でも勝てる上達法】オンライン版

柔道についてのまとめ

柔道は国技ではないものの、それに近い日本発祥の格闘技と言えます。

世界の柔道人口は増え続け、日本も増加傾向にあるようです。

「柔道が強くなりたい」そう願う少年少女も多いですから、

正しく柔道を学ぶ姿勢を持ち、根気よく練習に取り組むことが重要です。

学校の部活動や町にある道場で、すばらしい指導者に巡り合えれば一番いいのですが、

なかなかそういかない場合は、ネット情報を有効活用するのも方法ではないでしょうか?

【お勧め記事】

合気道とは?初心者でもわかりやすい基礎と簡単な基本技と動作で最強の護身術を学ぼう!